誰にも起こりうるが、家族は、不安で悲しくなったり、叱って自己嫌悪に陥ったりする「認知症」。そこで、「何が起きても驚かない」家族と介護職員のための最強マニュアルを紹介したい。

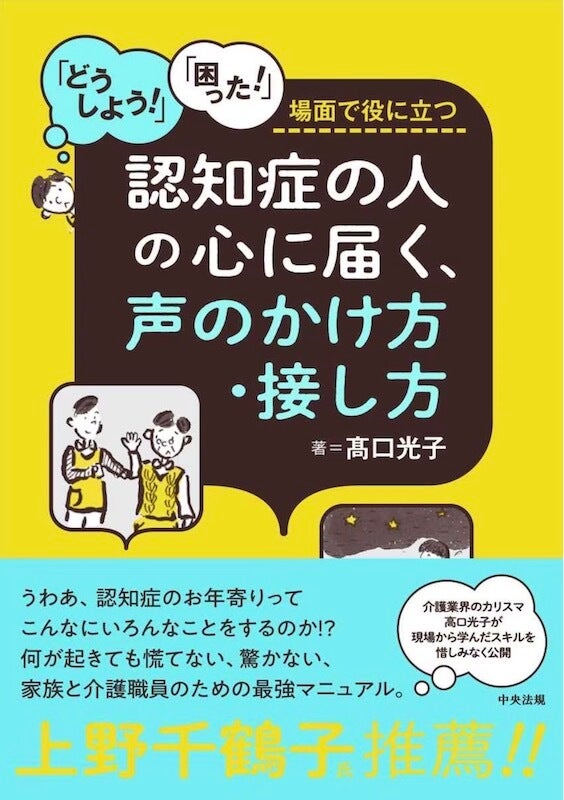

元気がでる介護研究所代表の高口光子さん=写真=による『「どうしよう!」「困った!」場面で役に立つ 認知症の人の心に届く、声のかけ方・接し方』(中央法規出版刊、1760円)では、介護業界のカリスマアドバイザーが現場から学んだスキルを惜しみなく公開している。

認知症のトラブルや困り事が生じると、インターネットで対応策を検索する人も多いだろう。だが答えは「理屈ではわかってはいても、現実的には難しい」「もっと具体的にどうすればよいか」と思うものばかり。

その点、本書は実際に起こる「どうしよう!」「困った!」という場面の47の事例について、適切にかかわる方法を具体的にまとめている。高口流の認知症のある人への声のかけ方・接し方は、5つのステップがある。

①傾聴(まずは認知症のある人の話を聞く)

②受容(見たままを言う)と共感(プラスのことを言う)

③繰り返す・ほめる(わかりやすく言う)

④質問(マイナスの言葉で心配を伝える)

⑤ケアへの声かけ(お願いをする)

事例として【「お金を盗られた」と言って騒ぐ】場合を紹介しよう。

かかわり方のポイント

認知症のお年寄りは、一番かわいくて頼りにしている人を犯人にするといわれている。大切なのは、「お金」という具体物を追うことではなく、「関心をそらす」こと。嫌いにならないよう、関心をそらす言葉は「教えてください。お願いします」。

①(傾聴)「お金がなくなった? それは大変!」…まずは話を聞く

②(受容)「さっきまであったから盗られたと思ったんだね。他に人はいないから、私が盗ったと思ったのね」(共感)「盗人と一緒にいたら腹が立つよねえ」…私の心を整える

③(繰り返す・ほめる)「スジの曲がったことが大嫌いな真っすぐな人だもんね」…私を受けいれてもらう

④(質問)「そんなに真っすぐな心でいられるのはどうして? 私も真っすぐでいられるかな?」…関心をそらす

⑤(ケア)「そんな真っすぐな気持ちでいられるにはどうしたらいいですか。教えてください」…お願いをする

著者は本書に込めた思いをこう語る。

「年をとれば誰でも認知症になりますし、安心して認知症になれる環境づくりが、私たちが暮らしやすい地域づくりにもつながります。こうした思いで、1人でも認知症の人の介護を苦手にする人がいなくなることを願って書きました。認知症の人へのまなざしが少し変われば、かかわりは大きく変わります。それを介護者が実際に体験し、認知症の人とより良い関係が築けるようになれば、これ以上の喜びはありません」

本棚に頼もしい味方を得たような安心感につながるはずだ。

他にもいろいろ「どうしよう!」「困った!」の主な事例

□食べ物で遊んでなかなか食べてくれない

□「食事をしていない」と大声で訴える

□薬を飲むことを嫌がる

□ゴミをたくさん溜め込んでいる

□汚れた下着を隠す

□便を触って汚してしまう

□お風呂に入るのを嫌がる

□夜中に大声を出して歩き回る