診察や検査で、別の思わぬ病気が見つかることがある。その変化に気づきやすいのは長年、同じ患者を診続けている「かかりつけ医」だ。がんや心臓病のような大きな病気を早期発見できて命が助かった人、反対に発見が遅れて後悔している人…。明暗を分けた実例を紹介する。

東京都江東区大島を「おおじま」と読める人は、かなりの下町通だろう。ここに地元の人に寄り添う有名なかかりつけ医がいると聞き、取材を申し込んだ。

地下鉄の大島駅から1~2分のところに構える小野内科診療所は、地元のかかりつけ医として56年間の歴史を刻む。診療所の待合室に座り、しばし診察が終わるのを待つ。この日は昼食抜きで取材に応じてくれるという。

すると、午前の部の最後の患者とおぼしき80代の老夫婦が診察室から出てきて、会計の手続きをしていた。2人とも歩くのがやっとで、手を取りながら支え合っていた。おそらく、夫婦のどちらかが風邪か何かの軽い症状で診察に来て、もう1人はその付き添いなのだろう。記者の勝手な勘繰りは外れた。

「ご夫婦のうち、奥さんが重い病気を患い、きょうも経過観察のため受診したのです」

2代目院長、小野卓哉医師=写真=が説明する。

その奥さんはこの診療所を頼り、持病の糖尿病や高血圧の治療をしてきた。異変は2018年の秋だった。

「風邪っぽい、みぞおちあたりがむかむかする」と奥さんが訴えのだ。通常の診察なら、胃薬を処方して済んだかもしれない。しかし、小野医師は違った。

「症状を聞いてピンときました。ちょっとおかしい」

胃の内視鏡検査を勧めるケースかもしれなかったが、小野医師は別の病気を疑って心電図の検査を実施。その結果、心筋梗塞を起こしていたことが判明した。

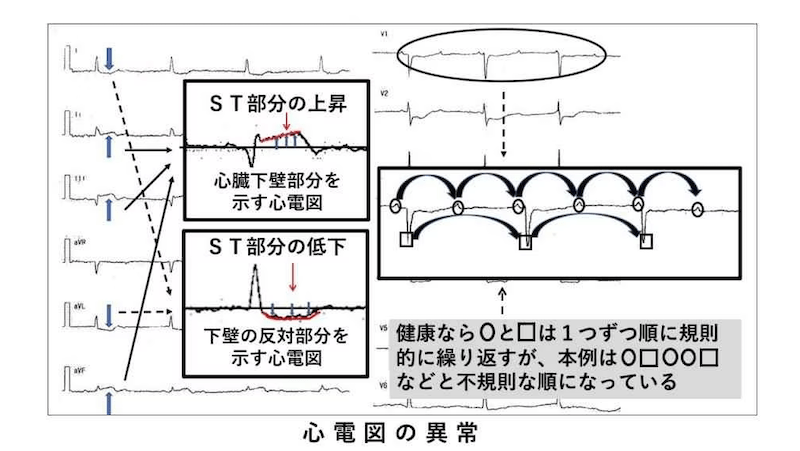

「数日前に発症し不整脈も合併したやや重症な心筋梗塞でした。ST(心電図のS波の終わりからT波の始まりまでの部分)上昇が持続し不整脈も悪化する可能性があり、すぐに近隣の都立病院に紹介しました」

診療所の待合室の壁には、連携する大学病院や総合病院などの証書がいくつも貼られている。都立病院はそのうちの1つなのだろう。かかりつけ医の役割は軽度の病気は自分で診るが、重篤な病気の可能性がある場合、すみやかに連携して病院につなぐことでもある。

奥さんはその都立病院に入院した。小野医師の発見により、早期の治療がうまくいき、命を落とす事態には至らなかった。

日本人の死因で、心筋梗塞を含む心疾患は第2位で、がんの次に多い病気だ。糖尿病や高血圧症から、心筋梗塞を合併するケースもしばしば起こり、この奥さんも知らず知らずのうちに心筋梗塞のリスクが高まっていたことになる。

小野医師が異変の理由に気づいたのには訳がある。それは、その専門が循環器病だったからだ。小野医師は医学部を卒業後、循環器を専門として、医学博士も取得。集中治療室での経験も生かして最新の医療にも造詣が深い。循環器病は、心臓や血管系の病気のことをいい、重症化すると、心筋梗塞や脳卒中などに発展するとても怖い病気だ。

街中の診療所やクリニックの中には、小野医師のように大学病院などに所属する医師顔負けの専門知識と経験を持つ医師がいる。都立病院で治療を受け、リハビリを行って自宅に帰ってきた奥さんはいま、80代半ば。〝80歳の壁〟を越えて夫との生活を続けられるのは、専門知識に裏打ちされた地元のかかりつけ医の適切な診断があったからこそだ。

<上写真>

今回の症例に類似する心電図。左側はST部分が上昇するなどの場面、右側は不規則になったデータ。心筋梗塞を起こしていることが確認された(小野医師提供)

小野卓哉(おの・たくや)

1992年、日本医科大学医学部卒。同大学大学院医学科修了、東京医科歯科大学大学院MMA医療管理学コース修了。日本医科大学付属病院循環器内科を経て2006年に小野内科診療所に勤務、16年に院長に就任。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医など。医学博士。