誤嚥性肺炎と高齢者の課題

高齢者の誤嚥性肺炎が増えています。誤嚥性肺炎は容体が急変することがあり、そうなった場合は救急車が呼ばれます。そうして病院に運ばれれば、抗生剤や強心剤を使って治療が行われるので、肺炎は治ります。しかし、根本原因である嚥下(えんげ)障害は治りません。老化そのものだからです。

嚥下障害が進むと、口からものを食べるたびに誤嚥してしまいます。そこで医者は、胃ろうを勧めます。しかし、いったん胃ろうを付けてしまうと、もう口からものを食べられなくなります。

「食べることは生きること」の意味

「食べることは生きること」と言いますが、これは本当です。「食べる」と「生きる」は同義なのです。

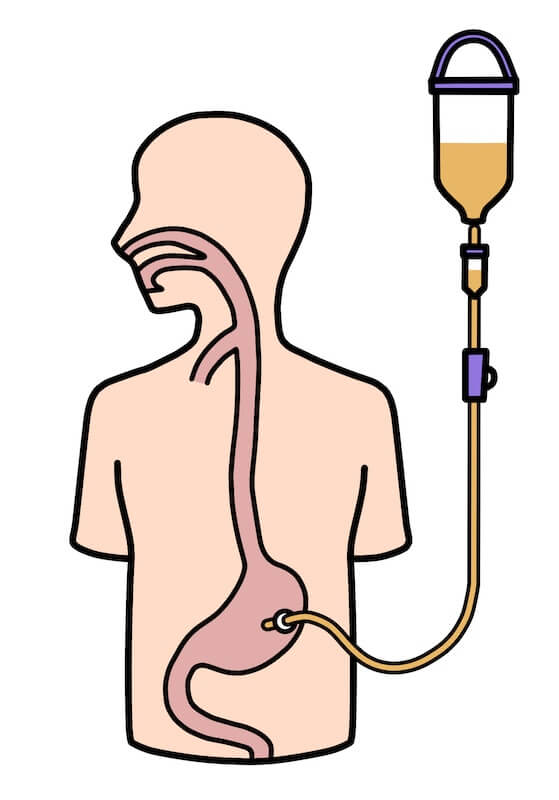

「チューブ人間」という言葉には抵抗があるかもしれませんが、胃ろうを付けるとまさにそうなります。チューブ(管)を通して、水分と栄養分を胃に直接送り込まれます。内視鏡を使って腹部に小さな口をつくる手術を行い、そこから胃ろうカテーテルを胃まで通します。この手術は、慣れた医者なら30分もあればできます。

胃ろうの仕組みと課題

胃ろう以外に、チューブを鼻から入れ、その先端を胃に入れる処置もあります。チューブは1~2週に1回の交換が必要で、抜けやすいので患者が外さないように拘束バンドを付けるケースもあります。ただ、胃ろうと違って十分に栄養を補給できないため、長くは続けられません。

その点、胃ろうは半永久的に患者を生かし続けられます。また、抜けにくく管理しやすいので、医者はこれを勧めるのです。胃ろうには固定法が2種類あり、バルーン型では月1回の交換、バンパー型では4~6カ月に1回の交換で済みます。

胃ろうが及ぼす身体への影響

いずれにせよ、口からものを食べなくなるので、口の中、顎、食道などの筋肉が衰えます。脳の機能も衰え、認知症も進みます。

老健(介護老人保健施設)や特養(特別養護老人ホーム)に行くと、胃ろうを付けた入居者が多いことに驚きます。施設によっては胃ろうを受け入れの条件としているところもあります。

胃ろうが抱える日本特有の問題

もともと、胃ろうはなんらかの理由で食事が摂れなくなった若い重篤患者のために開発されたものです。それが、日本では終末期の延命治療の切り札のように扱われています。世界的にはあり得ないことです。

その理由を考えると、患者と家族が、医者にすべてを委ねてしまうという「丸投げ」主義があります。医者は医者で、延命することが義務と考え、そうしないと法的なリスクが生じるので勧めるのです。

また、胃ろうのような終末期の濃厚治療は診療報酬が高く、病院が儲かるということがあります。さらに、病院に限らず介護施設では、食事などの手間が省けます。とくに介護施設の場合、少ない人数で入居者を診ているようなところは本当に助かるのです。

自然な生き方を選ぶために

このような事情を見ていくと、胃ろうを付けるメリットなど患者にはほとんどありません。付けて寝たきりになると、次第に意識も薄くなり、手足の関節も固まっていきます。そうして、最終的に亡くなったときは、やせ細ってしまいます。死後は手足の骨を折らないと棺おけに入らなくなるという場合もあります。

「食べられるうちは好きなだけ食べて、食べられなくなったらそれでいい」と自然に任せるべきです。食事が摂れなくとも、例えばゼリーでも口から入れられれば、患者さんは本当に喜ぶものです。