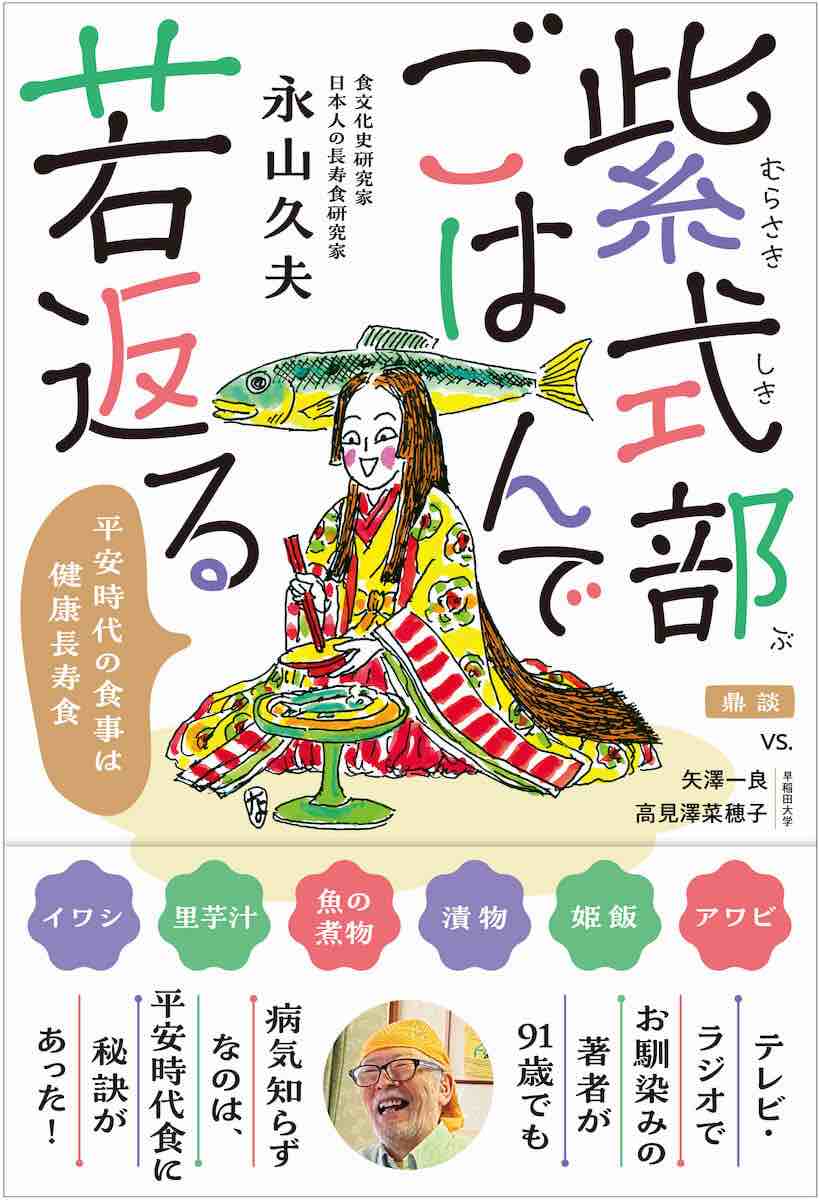

91歳の長寿食研究家が執筆

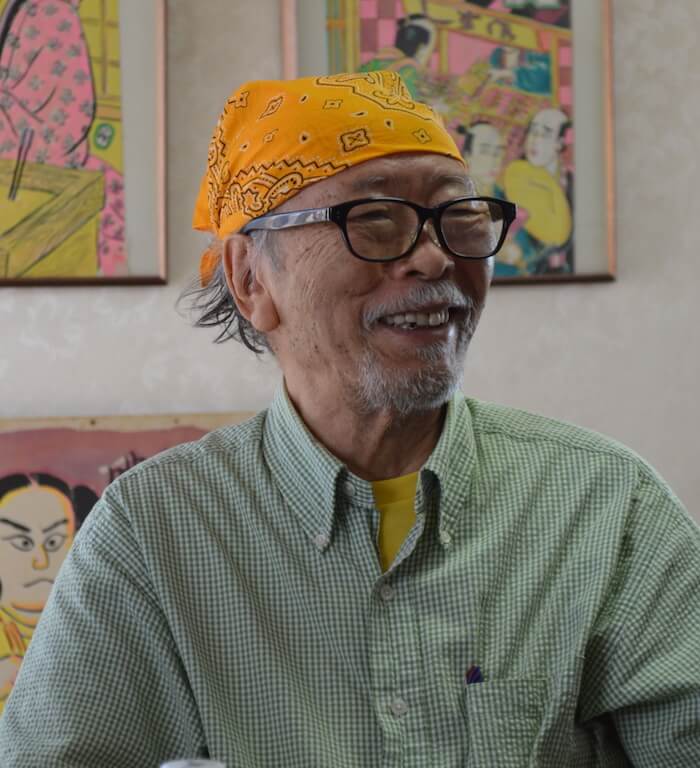

NHK大河ドラマ「光る君へ」が描く紫式部と平安時代の世界に注目が集まっている。独自の文学や王朝文化が開花した時代は、意外にも健康志向だったのでは、と説くのは、食文化史研究家で日本人の長寿食研究家でもある永山久夫さん=写真。

自身も91歳で健康な生活を送る永山さんの著書『紫式部ごはんで若返る』(現代書林、1650円)では、平安食の秘密を明かしている。たとえば、〈紫式部はイワシが大好物〉だったという。イワシは、後世で善玉コレステロールのDHAやEPAが豊富に含まれることが解き明かされる。

山盛りのご飯に糖分を好んだ平安女子

また華やかな十二単をまとう貴族女子たちは、山盛りのごはんを食べ、「唐菓子」と呼ばれた、米や小麦の粉、きな粉、そば粉などを練って揚げた菓子も好んで食べたそうだ。炭水化物と糖分の積極的な摂取が脳を働かせるエネルギーになっていたのだろうか。

さらには、脳の機能向上に効果的とされるレシチンを多く含む大豆、さまざまな利点を持つ梅干し、噛む力を養うスルメ、さらには大根、サケ、ゴマ、ニンニク…など平安時代に好まれていた食文化の意味を、本書は、わかりやすく綴る。

小野小町、清少納言、和泉式部らの食も紹介

才を発揮したのは紫式部だけではない。小野小町、清少納言、和泉式部、在原業平…きらびやかな平安スターたちの活躍を食から裏付け、再現する方法も解説する。

■世界三大美女・小野小町の場合=熊の掌、鰻のなれずし、といった豪華でコラーゲンが豊富なものが多い。現代の身近な食材でおすすめなのは、豚足や手羽先など。

■『枕草子』の清少納言の場合=よく水を飲む習慣があったとされ、ご飯に冷たい水をかけた「水飯」やお湯をかけた「湯漬」も好んで食べた。現代で言えばミネラルウオーターで老廃物を排除する発想に通じるものがあるという。

平安時代の食事を栄養面から深掘り

担当編集者・松島一樹氏は、こう語る。

「早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構ヘルスフード科学部門部門長の矢澤一良先生から永山先生をご紹介いただいたことが、本書誕生のきっかけです。同じく高見澤菜穂子先生も交えた『紫式部ごはん』についての鼎談ページでは、平安時代の食事を栄養素の面から深掘りしています。紫式部が親しんだ食事を自宅で再現し、日々の健康維持に役立てていただけると幸いです」

現代では、食をめぐっては脳腸相関などが解明されている。食が平安文化の開花と関連していたことは疑いようがなく、ドラマや『源氏物語』の世界がいっそう楽しめそうだ。それと同時に、先人たちから伝えられる日本古来の健康と長寿への教えをも得られるかもしれない。

医術書『医心方』に学ぶ「スーパー長寿食」

- ゴマ:老衰を防いで寿命を延ばす

- 大豆:筋肉の若さを保つ

- そば:内臓の汚れを防ぐ

- 米:五臓の精(パワー)を強くする

- 梅:酸っぱいアンチエイジング効果

- くるみ:肌がうるおい、髪が黒々となる

- ショウガ:血行をよくし体を温める

- ゴボウ:通じをよくし腸を元気にする

- 昆布:老いを養うパワー強し

- 牛乳:100年もつ骨を支えるパワー

※一部を抜粋。詳細は本書に