女性がもっともかかりやすく、早期に治療をすれば完治を目指せる「乳がん」。しかしそれには、体にメスを入れることが大前提だ。ところが2023年12月から“切らない”治療法が可能になった。そのメリットとデメリットを徹底解説する。また、乳がんに最も多く、男女ともに知っておきたい「遺伝性がん」の最新情報をご紹介しよう。

乳房の形が変わらず根治目指せる「“切らない”治療法」

初めてマンモグラフィ検査を受けた筆者に、石灰化が見つかった。石灰化とは、乳腺内にカルシウムが沈着した状態で、画像には白い粒のように映る。石灰化は、がんである場合とそうではない場合があり、がんであっても早期であることも少なくない。

要精密検査の通知を受け取り、慌てて自分が将来行うかもしれない治療法について調べ直したところ、「経皮的ラジオ波焼灼(しょうしゃく)療法」(RFA)が、早期の乳がんに対しても保険適用となったことを知った。RFAは“切らない”治療法として知られる。

一般的には、がん(固形がん)治療の第一選択肢は手術療法で、がん細胞をできる限り取り除き、増殖・転移を防ぐことを目指す。RFAも手術療法の一種だが、約450キロヘルツの高周波(ラジオ波)を発生する電極針をがんの中心まで刺し、先端から発生する熱によって周囲数センチの細胞を壊死させる方法だ(右図参照)。

痛みが少なく、見た目に優れ社会復帰も早い

RFAのメリットは、手術後の整容性(見た目)がメスを入れる手術より優れていることと、低侵襲で痛みが少なく、入院日数や費用も抑えられ社会復帰も早くなることだ。

早期乳がんに対して、RFAが保険で行えるようになったのは2023年12月とまだ日が浅い。しかし、13年8月に先進医療制度として早期乳がんに実施されてから10年以上経過し、通常の手術と同等の効果が認められ保険適用となった。

肝がんの治療法としては、さらに古くから実績がある。1995年に欧米で開発され、日本では99年頃から実施、2002年に保険適用になっている。その後別のがんにも臨床試験が行われ、22年には肺がん、小径腎がん、悪性骨腫瘍、骨盤内悪性腫瘍などに対しても保険適用に。

加えて、日本のRFAの実施例は世界でも抜きんでて多いことが知られている。多くの治療実績があるほど、効果や安全性が高いといえる。

東京科学大学乳腺外科の有賀智之教授=写真=は、RFAについて「乳がん治療の選択肢が増えた、という点は良いことです。RFAの現在は、乳房温存療法が取り入れられたときと同じような状況のように思います」と話す。

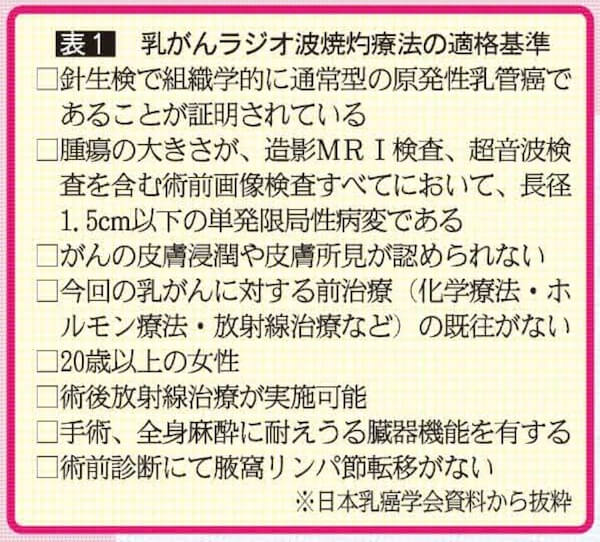

前職の駒込病院でのRFA実施数は9人で、月に1~2人が受けている。RFAには適格基準(手術を受けるための条件)がある=表1参照。この基準を満たし、RFAが選択できる患者でも、乳房温存術(部分切除)を選択する人もいる。

新しい療法よりも、長期の実績がある従来の療法のほうが、局所再発率などに対して確実性と安心感があるからだ。また手術後の整容性も、がんの位置などによっては、切除後乳房再建術がベターな場合もある。

全摘術、温存術に次ぐ選択肢「RFA」のメリット

有賀教授が続けて解説する。「RFAが保険収載されたのは、乳房温存術と同等の局所再発率であることが認められたからです。しかしデメリットと言える点が2つあり、1つは長期かつ大人数のデータがまだないことです」

先進医療制度のもとでRFAを受けたのは、9施設での372人。そのデータが元になって保険適用となった。2024年10月30日現在では、日本乳癌学会承認の109施設で実施されている。

「ここからまた10年、20年で何千人という人がRFAを受けるようになってくると、再発はどうしても出てきます。それが今までの乳房温存術と同じ割合だったら、RFAでもいいじゃないか、というようなことがわかってくるわけです。そういったリアルワールドの、長期のデータがまだないということは、RFAの今のところの弱点と言ってもいいでしょう」

もう1点は、手術後のがんの周辺がどうなっていたか、詳しくはわからないことだ。「手術でがんを取ったら、それを顕微鏡で見ますので、想定よりも周りにちょっと広がっていた、というようなことがわかることもあります。RFAでも焼却した箇所を吸引し、組織を取るというプロトコール(標準治療)になってはいるのですが、焼却した後の材料なので変性して、はっきり分かりにくいこともあります」

RFAの実施後3~4週には術後放射線治療を行い、3カ月後には造影MRI検査と吸引式針生検を行う。がんが残っている場合や強く疑われる場合は、切除手術が行われる。

とはいえ、これまでは必ず乳房の形が変化する手術を受ける必要があった乳がん治療において、形が変わらず根治を目指せる治療法の登場は喜ばしいものだ。現在でもがんの大きさが3センチ以上の場合や離れた位置に2つ以上ある場合などの第一選択肢は、やはり乳房全摘術だ。

しかし、全摘術でも温存術でも死亡率は変わらないことが2000年前後で判明。局所の再発率はやや温存術のほうが高いものの、乳房の喪失感を和らげる温存術のメリットを受け入れる人が増え、現在では標準的な選択肢としての地位を確立した。そしてRFAが登場した現在は、温存術との比較検討がされている状況だ。

RFAのメリットを享受するためには、定期的なマンモグラフィ検査やエコー検査を受け、できるだけ早期で発見することが重要だ。表1にもある通り、長径1.5センチ以下の大きさで見つかれば、この術式を受けられる可能性は高い。

「検診ではそれなりに見つかる大きさです。自分で触るかどうかは、どこにできるかによってだいぶ違います。乳房のコンディションなどにも左右されるので、検診を受けていても大きくなって見つかる人もいます。いずれにしても、自分の体に興味を持ち、健康を保つ意識やアクションが、早期発見の前提になってくると思います」

全体の6~10%を占める「遺伝性乳がん」

乳がんの治療は、RFAを含めた手術でがんの原発巣を排除すれば終わり、というわけではない。原発巣の治療と同様に重要となるのが再発の予防であるからだ。

乳がんにはさまざまなタイプがあり、再発のリスクが異なる。乳がん細胞を増殖させると考えられている「女性ホルモン受容体」と「HER2(ハーツー)タンパク」の多寡、乳がんの「増殖能」の高低、これらの3要素の組み合わせで、表2に示すようなサブタイプに分けられる。

遺伝性乳がんは、乳がん全体の6~10%。どのサブタイプにも含まれるが、とくに多いのがトリプルネガティブで約20%に遺伝性乳がんが含まれる。遺伝性乳がんの原因となる遺伝子は複数知られているが、最も割合の多いものがBRCA1およびBRCA2だ。

遺伝性乳がん患者の約半数から3分の2がこのいずれかの遺伝子が原因であることが知られており、いずれの遺伝子も乳がんとともに卵巣がんのリスクも高める。そのため、BRCA1またはBRCA2遺伝性に生まれつきの変異がある状態を、遺伝性乳がん卵巣がん(HBOC)と呼ぶ。

BRCA1/2遺伝子は日々生じる遺伝子の損傷を修復する働きをしている。そのためこれらの遺伝子が変化していてうまく働かないと、遺伝子の修復ができず、さまざまな遺伝子に変化が生じるため、がんになりやすくなる。

有賀教授が解説する。

「一般的な乳がん患者のサブタイプ別の割合は、ホルモン受容体陽性/HER2陰性が約70%、それ以外はそれぞれ10~15%です。この割合は、BRCA2に変化のある人でもだいたい同様です。ところがBRCA1に変化のある人は、悪性度が高いトリプルネガティブ乳がんが非常に多いのです。また最近は乳がん、卵巣がん以外にもHBOCで気を付けなくてはならないがんがあることがわかってきました。膵がんや前立腺がんなどがその代表です」

BRCA1/2の遺伝子はどちらもDNAの修復をする機能をもつが、役割は異なる。そのため、変化をもつ場合に罹患しやすいがんの発症率に違いがある。BRCA2の変化をもつHBOCでは、男性乳がん、膵がん、前立腺がんなどのリスクがBRCA1よりも高く、反対に卵巣がんのリスクはBRCA1よりも低い。

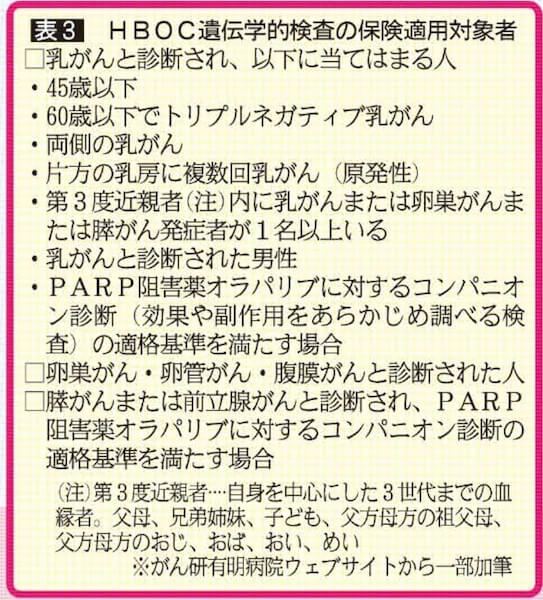

HBOCでは、若くして乳がんを発症する、血縁者に乳がん・卵巣がんの人が多い、など遺伝性が疑われることが多い。HBOCの可能性が高いと考えられる乳がん患者については、保険診療での遺伝子検査が勧められる。保険診療で遺伝子検査を受ける際には条件がある=表3参照。

HBOCであることが分かった際には、乳がんの早期発見のための定期的なMRI検査や予防的な乳房・卵巣の手術も保険で受けられる。保険でできる遺伝子検査は血液を用い、BRCA1/2のみの検査となるが、海外ではBRCA1/2を含めた多くの遺伝性乳がん原因遺伝子を一度に調べる検査が主流になってきている。

遺伝学的検査と治療薬

がんは遺伝子、DNAの異常・損傷によって引き起こされる。原因は、紫外線やタバコなどの環境因子の他、細胞分裂時のコピーミスや、BRCAの変化など、生まれつきの場合もある。

正常な細胞は、DNAが損傷を受けても修復されて正常に戻るし、戻らなければ細胞を殺してがん化を防ぐ。こうしたシステムのどこかに異常があると、DNA損傷が蓄積し、がんの発生が誘発される。BRCAも、DNAの2本ある鎖のうちの1本の鎖の損傷の修復を担うが、変化を起こしていると修復ができなくなる。

DNAの損傷が原因

ところが、DNAが修復されないことによって生まれたがん細胞にとっても、自分のDNAが修復できないという状態は不利になる。これを逆手に取ったのが、PARP(パープ)阻害剤やプラチナ製剤などを用いた薬物療法だ。

がん研有明病院肝・胆・膵内科の尾阪将人薬物療法担当部長=写真=は、遺伝学的検査を受ける意義は2つあると話す。一つは、患者本人の治療の選択肢が広がるため、もう一つは、血縁の家族にHBOCの検診や治療の機会を提供するためだ。

まずは治療の選択肢について。HBOCの乳がん患者の薬物療法の治療薬は、現在2つが保険適用となっている。PARP阻害薬のオラパリブ(商品名リムパーザ)とタラゾパリブ(商品名ターゼナ)だ。

「PARPとはDNA修復などに関与する酵素のことです。正常な細胞は、BRCAが働かずに遺伝子の修復ができないとなったときに、このPARPを介した遺伝子の修復を試みます。ごく簡単に言うと、もともとBRCAが働かないHBOCの乳がん細胞に、もう一つの遺伝子修復法であるPARPを薬物で阻害することによって、遺伝子修復ができなくなり、細胞死が誘導されます」(有賀教授)

HBOCの膵がんには、プラチナ製剤とPARP阻害薬であるオラパリブでの治療が推奨される。

「HBOCの方は、DNAの2本のらせん状の鎖が元々うまく組み合わさっていません。その二重らせんの間にうまくはまり込んで、そこを壊していくのがプラチナ製剤です。また、PARPは遺伝子の壊れたところに簡単に修復をかけようとする機構(一本鎖修復)ですが、PARP阻害薬はその働きをさせないようにし続けます。それで遺伝子が非常に不安定になって、そのまま壊れていきます」(尾阪部長)

膵がんの治療は、プラチナ製剤を使う治療と使わない治療に大きく分けられる。BRCA陽性の患者にはプラチナ製剤の効果が高く、副作用も強い。そのため、プラチナ製剤をまず用い、飲み薬のオラパリブで維持療法を行う治療法が推奨されている。BRCA遺伝子の変化があるとわかればこうした治療法が選択できるため、調べる意味は大きいと尾阪部長はいう。

膵がんの早期発見は可能なのか

膵がんは早期発見が難しいことで知られる。胃の裏側という体深部にあるため検査が難しく、進行スピードも早いためだ。

膵がんを含む多くのがん検診のハードルを下げるために、血液や尿、唾液などの体液から情報を得ようとする「リキッドバイオプシー」という技術が、世界中で官民問わずに研究されている。一時話題となった線虫がん検査も、尿を使用する。しかし尾阪部長は、現時点ではこうした簡易な検査は、結果を慎重に解釈する必要があると話す。

「こうした検査で無症状の人が陽性になったとしても、必ずしもがんであるとは限りません。がんがあるかどうかは画像検査を行うしかなく、画像検査でわからない限りは治療のしようがないのです。切除も放射線もどこにすればいいのかわからないですし、どんながんにも効く抗がん剤はありません」

がんかもしれない、と知らされても具体的なアクションがとれないと、精神的なダメージをも長期間被ることになる。

とはいえ、膵がんの早期発見は可能なら目指したいところだ。そこで、遺伝学的検査を受けるもう一つの意義として、HBOC患者の血縁の家族への情報提供が挙げられる。

「BRCAの変化をもっている方の子供は2分の1、兄弟姉妹も2分の1の確率で、同じ遺伝子の変化をもちます。例えばご自分がHBOCの乳がんの場合、遺伝学的検査を受けると、子供や兄弟姉妹の膵がんが切除できる状態で見つかる割合は高まる、というデータは多くあります」

血縁家族へ情報提供

とはいえ、HBOCに多いがんに罹患した人やその家族全員がBRCAの検査を受けるべき、というわけではない。表3に該当しない人であれば、自費での検査となる可能性があるが、それでも受けたほうがよいのはどんな人だろうか。

尾阪部長は、(1)HBOCと診断された人の家族で未発症の人(2)HBOCのがんの若年発症者(40歳代以下)——は検査を受けてみてほしいと話す。とくに、若くして膵がん以外のHBOCのがんに罹患した場合、その後の膵がんや他のがんの早期発見につながる可能性が上がるからだ。

「膵がんに罹患し、BRCAを調べる間もなく亡くなる人もいらっしゃいます。そのため、血縁関係者に何人か膵がんに罹患した人がいる場合は、BRCAの検査を受けてみてほしいと思います。また、若くして乳がんや卵巣がん、前立腺がんに罹患した人は、これらのがんよりも予後の悪い膵がんの早期発見のために、ぜひ検査を受けてほしいと思います」

2023年6月には「ゲノム医療推進法」が成立。情報保護や差別防止のための施策が明記されているが、罰則規定はまだない。尾阪部長は、遺伝性の状況が見つかるのは決して悪いことではないという。

「人口の半分は、がんになります。がんになった人全員に何かしらの原因があるはずですが、残念ながら大多数のがんの原因はわかっていません。そのような中で、遺伝的素因が明らかになっている人が差別を受けるのは、科学的におかしなことです。そして、ご自身の遺伝的な素因が明らかになることは、予防を含めた対応が他の方よりしやすくなるのです」