高血圧と運動の関係

国内で約4300万人の患者数が推計される高血圧は国民病ともいわれる。改善・予防には、減塩など食事内容の見直しと運動習慣が欠かせない。では、なぜ高血圧に運動が役立つのか。そのメカニズムの一端が昨年明らかになった。ポイントは、脳に対する約1G(重力加速度)の衝撃だ。研究を行う国立障害者リハビリテーションセンター病院臨床研究開発部の澤田泰宏部長に聞いた。

高血圧に対する運動療法は、速歩やスロージョギングなど、ややきつい有酸素運動を「毎日30分以上」行うことを日本高血圧学会などが推奨している。有酸素運動直後から血圧は約4~5㎜Hg低下し、その効果が22時間程度持続するからだ。この事実は、過去の研究で証明されている。

運動が血圧を下げる理由

では、なぜ運動をすると血圧は下がるのか。一般的な話として、適度な運動は血管を広げて血流をよくし、血圧が下がりやすくなる。また、血管壁から一酸化窒素(NO)が分泌されることで、しなやかな血管を後押しして動脈硬化を抑制し、高血圧を予防するといわれている。だが、澤田部長らが発見したメカニズムは、血管ではなく脳への運動のアプローチだった。

「軽いジョギング(時速7キロ程度)で、足が地面に着地するときに約1Gの上向きの衝撃が頭部に加わることが、私たちの研究で明らかになりました。その衝撃によって脳内の組織液(間質液)が流れて細胞への力学的な刺激になり、高血圧改善につながるのです」と澤田部長は解説する。

1Gの衝撃がもたらす効果

「1G」は、重力によって生じる加速度で「G」は加速度の単位。軽いジョギングでは、前足をついたときに1Gの衝撃(数値で表す場合には加速度と表現される)を全身が受けることになる。

「高血圧には、血圧上昇作用の生理活性物質(アンジオテンシンⅡ)が関わります。脳でアンジオテンシンⅡの受け皿となる受容体の発現が増えると、血圧が上昇します。軽いジョギングのような1Gのリズミカルな衝撃を1日30分、2~3週間続けると、アンジオテンシンⅡ受容体の発現が抑えられることがわかったのです」

高血圧改善の新しいアプローチ

アンジオテンシンⅡあるいは、その受容体の発現が増えるなど、アンジオテンシン系の働きが強くなると血圧が上がる。そのため、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)のような降圧薬も普及している。が、軽いジョギングの約1Gの衝撃を脳が1日30分受けることでも、アンジオテンシン系の働きを抑制することが期待できるのだ。

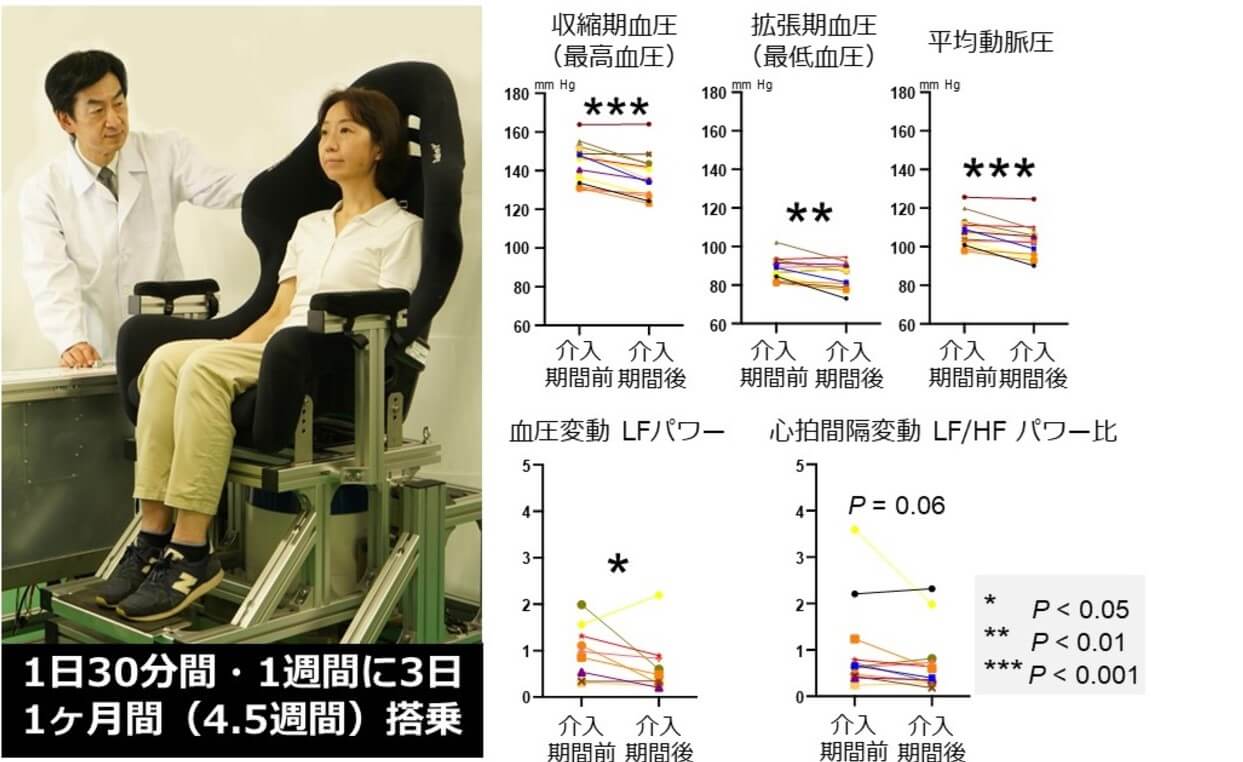

澤田部長らは、適度な衝撃の間質液流動の研究をさらに進めるため、オリジナルの「座面上下動椅子」を作成した。この椅子に座って座面が上下すると、1Gの衝撃をジョギングしなくても人間の脳で感じることができる。

椅子による高血圧改善研究

「人間における研究で、座面上下動椅子に1日30分、週3回座り、1カ月続けると高血圧改善効果がありました。その後、約1カ月は高血圧改善が続いたのです。さらに研究を進め、1Gの衝撃の効果を明確にしたいと思っています」