RCTで効果が証明された日本版BPSDケアプログラム

認知症の問題行動に対処するため、ランダム化比較試験(RCT)という最も厳しい検証で効果が認められた、東京都の「日本版BPSD(問題行動)ケアプログラム」が注目を集めている。

令和1年度厚生労働省老健事業では、居宅介護支援、小規模多機能、認知症グループホーム、老人福祉の各施設で検証を行い、いずれの施設でも行動・心理症状の改善が見られたが、特養などの施設では、とくに効果が大きかった。

ケアにおける視点の統一が鍵

東京都医学総合研究所社会健康医学研究センターの西田淳志センター長は、認知症の人の行動・心理症状は、本人からのSOSのメッセージとして読み解くことと、ケアに関わる人たちの視点を統一することが最も重要だと話す。

「ケアはいろいろな人が関わり、みんながベストを尽くしています。しかし視点がバラバラであると、ケアもそれぞれバラバラになります。認知症ケアは、統一した視点で、統一したケアをみんなで徹底することが重要です」

50字以内のシンプルなケア計画

それには、こんな工夫も必要だという。

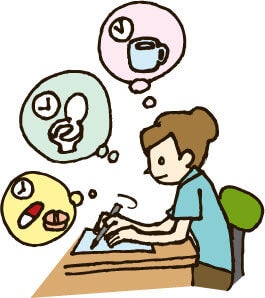

「50字以上書くと、内容が長くなり、多くの人の間で伝達、共有しにくくなります。簡潔でわかりやすくケアに関わる人全員が同じように実施できるケア計画を50字以内で作る。それができると、新入社員や海外からのケアワーカーの方々など、いろいろな立場の方でも統一したケアの実施が可能になります」

例えば右耳が聞こえず、いつもイライラしている人に、「左耳から話しかける」というケア計画を徹底して実施するだけで大変な効果があるという。ケア計画はシンプルに、そして具体的にわかりやすく作成する。

ケア効果の「見える化」で自信を育む

それをオンラインシステムに入力し、ケアの効果が「見える化」されることで、成果が実感でき、ケアに対する自信や手応えを感じられるようになるそうだ。

痛みや、感覚器の不具合などは医療職との連携も時に必要となるが、ケアによって対応できる部分もたくさんある、として西田センター長は、次のように説く。

「このケアプログラムは、ケアでできることをまずしっかり計画として立てたうえで、医療との連携も計画に入れます」

アルツハイマー病治療薬の最新動向

認知症で最も多いアルツハイマー病の、原因物質を取り除き進行を抑制する薬として国内2例目の「ドナネマブ(製品名ケサンラ)」が、11月20日に保険適用になった。医療も介護も含めた具体的な治療やケアを徹底することが、結局は共生社会の近道になるということだ。

地域と手を携えた新たな取り組み

「日本版BPSDケアプログラム」について、詳細は「認知症ケアプログラム」(東京都のサイト)でぜひ検索を。

認知症の人とその家族が地域と手を携えて前に進むための取り組みが今、まさに始まっている。