現代人の孤独が指摘されて久しい。なかでも社会的孤立は健康にも甚大な負の影響をもたらすという。そんな今、地域とのつながりを“処方”して健康を目指す「社会的処方」が注目されている。

孤独は命をも奪う

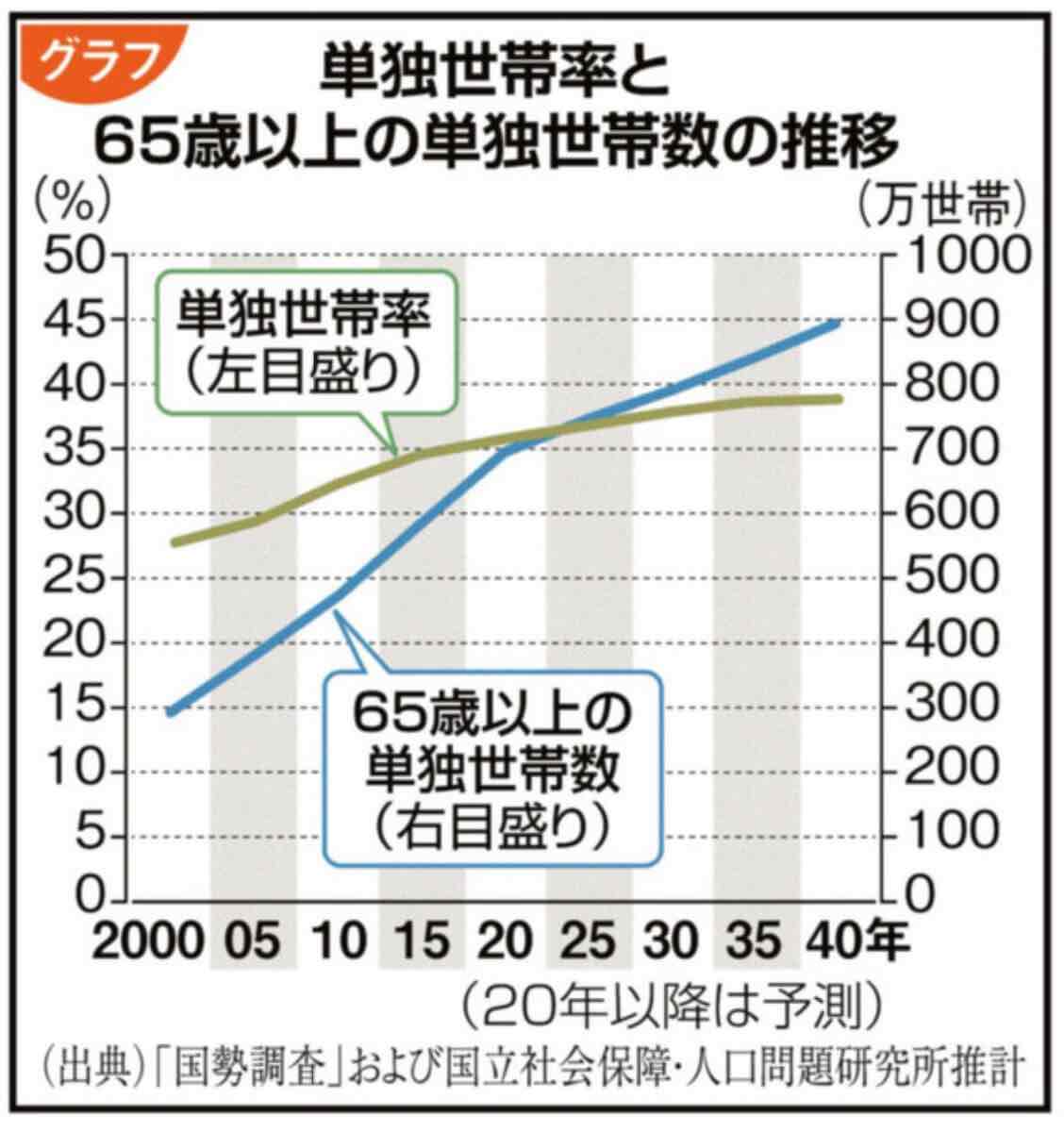

社会全体のつながりが希薄化している。2040年には単独世帯の割合は約4割に達すると予測される。孤立死、ひきこもり、さらにコロナ禍の隔離や分断は、世代を問わず社会的孤立のリスクを高めた。

「ある研究によると、社会的孤立は、死亡リスクの上昇につながることがわかっています」と話すのは、一般社団法人プラスケア(川崎市)の代表理事で医師の西智弘さん。

緩和ケア医としてフルタイムで診察にあたる西さんは、「がんなどの重い病を抱えると、患者とその家族が受ける精神的・社会的負担は極めて大きく、人とのつながりが希薄化するケースが多い」と危惧する。しかし、病院は治療そのものを提供する場であり、患者の人間関係や生活面まで踏み込んで孤独を解消する場としては限界がある。

鍵は社会資源にあり

そうした背景から、西さんが着目したのが、イギリスで発展している「社会的処方」。薬で人を健康にするのではなく、地域とのつながりを利用して人を元気にする取り組みで、イギリスには釣りや編み物のサークルに参加した高齢者が、うつ病から脱した事例があるという。日本でも政府の「骨太の方針2021」から社会的処方の文言が明記されるようになり注目度が高い。

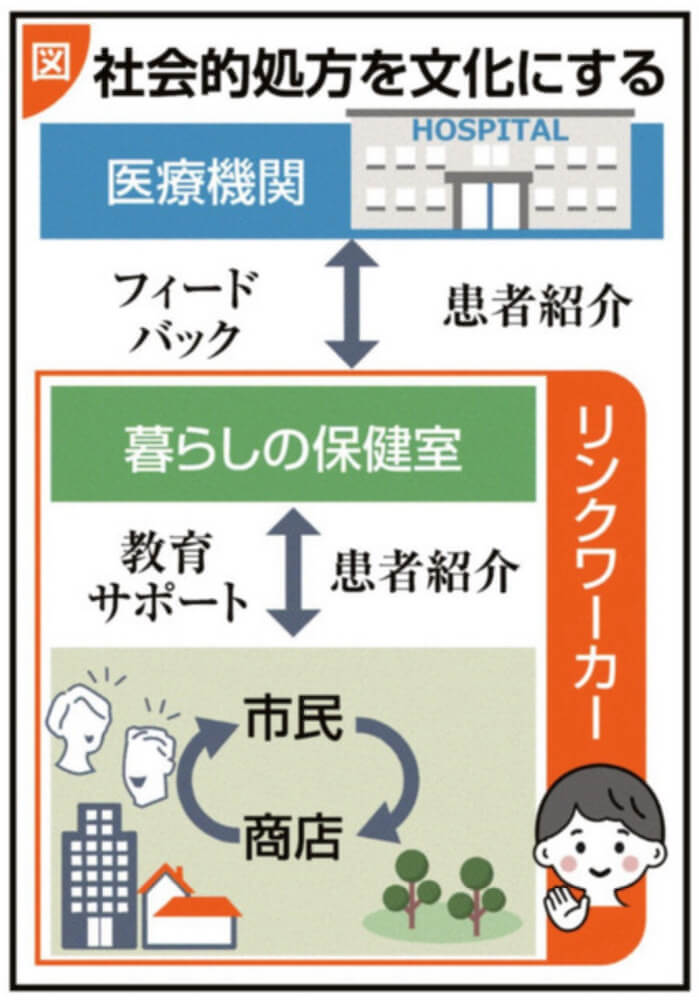

西さんが代表を務めるプラスケアは、「社会的処方研究所」と「暮らしの保健室」の両軸で運営し、病気になっても安心して暮らせるコミュニティづくりを行っている。

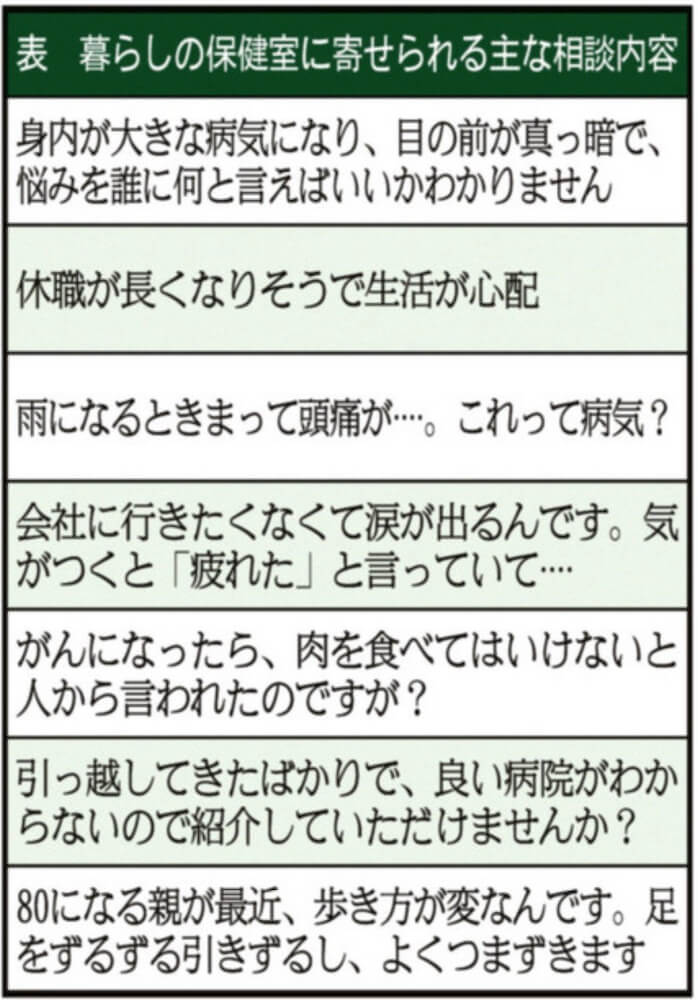

暮らしの保健室では、地域の人たちが抱える健康、介護、暮らしの困りごとを気軽に医療者に相談できる。実際、さまざまな相談が寄せられている。

暮らしの保健室の発起人は訪問看護師の秋山正子さんで、2011年に東京都新宿区でスタート。現在、全国に100カ所以上の広がりを見せている。

例えば、「夜眠れない」と悩む、元生花店の80代男性の事例。安易に眠剤を処方するのではなく、男性がどのような生活を営んでいるのか詳しい話を傾聴。男性は半年前に社交的な妻を亡くし、自宅に引きこもるようになったという。そこで、社会資源である花を整備するNPO法人を紹介したところ男性に役割が生まれ、頻繁に同法人に顔を出すようになった。気づけば不眠も克服していた。地域とのつながりが、「薬」になった良い例だ。

常設と拠点化へ

プラスケアは、より多くの市民に寄り添えるよう川崎市内の貸しスペース4カ所で、暮らしの保健室を定期開催している。述べ1000人超が利用し評判も良いが、その場限りの催し物と誤認されたり、相談者と日程が合わないなど課題もあった。

そこで今年5月、暮らしの保健室の常設を目的に、川崎市の武蔵新城に新拠点を構えた。

「私たちはいつだってここにいます。気軽に立ち寄ってもらいたい」と西さんは呼びかけている。

西智弘

.jpeg)

家庭医を志した後、2012年から川崎市で腫瘍内科、緩和ケア、在宅ケアをトータルで診療。同市中原区の武蔵小杉に「暮らしの保健室」や「社会的処方研究所」を運営するプラスケア設立。著書に『社会的処方』(学芸出版社)ほか。

一般社団法人プラスケア

神奈川県川崎市中原区上新城2の7の5セシーズイシイ23A101

https://www.kosugipluscare.com/

YouTube:@syakaitekisyohou