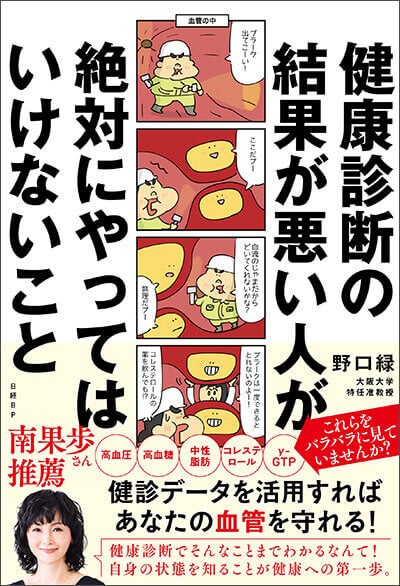

健康診断の数値の見方を覆す目からウロコの1冊が『健康診断の結果が悪い人が絶対にやってはいけないこと』(日経BP刊、1650円)だ。

画期的な保健指導で命を救ってきたノウハウ

著者で、大阪大学大学院公衆衛生学特任准教授の野口緑氏=写真=は言う。

「60~70代の認知症や、心筋梗塞や脳卒中を予防するには、40~50代が重要です。今のままの生活で大丈夫か、年に1回の健康診断の結果に多くのヒントが隠れています。健診結果をうまく解釈して、どう生かすか、これまでとは異なる解釈の知恵を手に入れ、予防できる病気はできる限り予防し、大切な人生を生ききりましょう」

健康診断のデータは、「ちょっと悪い」が重なることで命に関わる病気に直結することもあると著者は言う。本書には、実際に画期的な保健指導でいくつもの命を救ってきた著者のノウハウが注ぎ込まれている。

その柱となるのが、以下のチェック方法だ。

健康診断の結果から今の「血管の状態」がわかる=以下の①~③で、健康診断で異常値が出た項目をチェックしよう。

- 潜在的に進行する段階…BMI、腹囲、中性脂肪、肝機能(AST、ALT、γ—GTP)

- 血管が傷みはじめる段階…血圧、血糖・HbA1c、LDLコレステロール、尿酸

- 血管が変化する段階…腎機能(尿たんぱく、クレアチニン、eGFR)、心電図(虚血性変化)、眼底検査(血管変化)

- 健康障害…脳血管疾患(脳梗塞、脳出血)、心血管疾患(心筋梗塞、狭心症)、糖尿病合併症、慢性心不全

- 要介護状態・障害…認知症、人工透析、失明、心不全、寝たきり

基準値を外れても即病気ではない

重要なのは、基準値を外れたら、即病気ではないこと。基準値内でも病気の人が含まれることはあるし、基準値を外れても病気ではない人が含まれる場合もある。

例えば、メタボ健診ではHbA1c5.6%未満が正常とされているが、基準値を超えていたらただちに糖尿病となるわけではない。これは血糖中のブドウ糖を処理して正常な数値に戻す力が落ちているか、追いついていないということ。なぜなら、メタボ健診ではあえて基準値を低く設定し、早い段階でリスクを発見し、生活習慣の見直しをしようという狙いがあるためだ。

さらに、健診結果は全ての項目がずらりと並ぶだけで「重みづけ」がなされていないのに対し、前述のチェック法は、①~⑤の順に進行度を示すものとなっているため、数字が大きいほど血管の障害が進んでいることがわかる。これを見ると、中性脂肪より尿たんぱくのほうがずっと深刻であることがわかるのだ。

本書を参考に、20年後の健康のために、今すぐ健診データを見直したい。

できることから始めたい生活習慣

果物を食べる- 魚を食べる

- 牛乳を飲む

- 適切な睡眠時間をとる

- 運動する

- 酒を飲み過ぎない

- 太らない

※実践している項目の多い人は、少ない人と比較して寿命が長くなるというデータも(詳しくは本書を参照)